Learn

意外と知らない、日本茶のこと。

日本茶の種類、産地、生産者の声、効果効能、季節に合った飲み方などを紹介します。

Learn

Vol. 5 べにふうき 科学的アプローチで飲むお茶

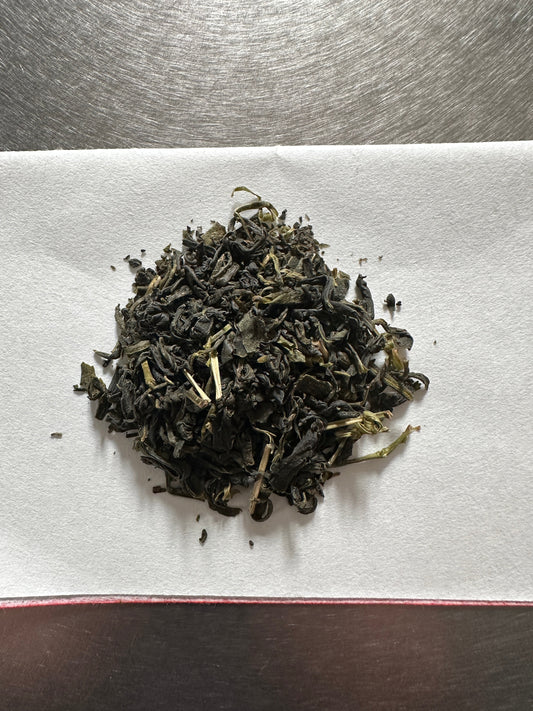

おいしさだけではない、科学的アプローチで飲むお茶 「べにふうき」とは? 「べにふうき」は、紅茶品種(アッサム系)の「べにほまれ」と緑茶品種の「枕Cd86」をかけあわせて作られた希少な品種。 他のお茶の品種とくらべて、健康に役立つ栄養成分が非常に多く含まれているのが特徴です。特にメチル化カテキンを豊富に含むことで知られ、抗アレルギー作用が期待されることから、花粉症対策などで注目されています。 べにふうきの効果・効能 花粉症の軽減 - 鼻づまりやくしゃみ、目のかゆみなどのアレルギー症状を和らげる作用が報告されています。 抗酸化作用 - カテキンを含むため、抗酸化作用が期待でき、健康維持に役立ちます。 抗菌・抗ウイルス作用 - 通常の緑茶と同じく、抗菌・抗ウイルス作用もあります。 メチル化カテキンの効果 メチル化カテキンは、アレルギー反応の直接の原因となる「ヒスタミン」の放出を抑制する効果があるとされ、花粉症やアトピー性皮膚炎の軽減に期待されています。 また、他のカテキン類と比べて体内への吸収率が7~8倍も高く、体内に残りやすいため、効果が持続しやすいのも特徴です。そのため、アレルギー反応に対する抑制効果が高く、花粉などによる目や鼻の不快感を軽減します。 どんなふうに飲む? 「べにふうき」は、もともと紅茶用の品種なので和紅茶としても販売されていますが、紅茶にすると酸化酵素の働きで、メチル化カテキンが消失しまうので、アレルギー症状の対策として飲む場合は緑茶を選ぶ必要があります。また、メチル化カテキンの成分は葉の部分から抽出されるので、茎茶では効果がありません。 飲み方のポイント 1. ティースプーン1杯(2-3g)を高温のお湯で淹れる 最も効果の高い飲み方は、2-3gの茶葉を5分程度煮出すのがよいですが、苦みが強くなるため、高温で30秒程度浸出するのが一般的です。 2. 1日2~3回、継続して飲む 花粉症対策には継続的に飲むことが大切。症状が出る1.5か月前から飲むと効果が期待できます。 ■飲みにくいと感じる時は 渋みや苦みが強いため飲みにくいと感じることがあります。飲みやすくする方法をいくつか紹介します。 1....

Vol. 5 べにふうき 科学的アプローチで飲むお茶

おいしさだけではない、科学的アプローチで飲むお茶 「べにふうき」とは? 「べにふうき」は、紅茶品種(アッサム系)の「べにほまれ」と緑茶品種の「枕Cd86」をかけあわせて作られた希少な品種。 他のお茶の品種とくらべて、健康に役立つ栄養成分が非常に多く含まれているのが特徴です。特にメチル化カテキンを豊富に含むことで知られ、抗アレルギー作用が期待されることから、花粉症対策などで注目されています。 べにふうきの効果・効能 花粉症の軽減 - 鼻づまりやくしゃみ、目のかゆみなどのアレルギー症状を和らげる作用が報告されています。 抗酸化作用 - カテキンを含むため、抗酸化作用が期待でき、健康維持に役立ちます。 抗菌・抗ウイルス作用 - 通常の緑茶と同じく、抗菌・抗ウイルス作用もあります。 メチル化カテキンの効果 メチル化カテキンは、アレルギー反応の直接の原因となる「ヒスタミン」の放出を抑制する効果があるとされ、花粉症やアトピー性皮膚炎の軽減に期待されています。 また、他のカテキン類と比べて体内への吸収率が7~8倍も高く、体内に残りやすいため、効果が持続しやすいのも特徴です。そのため、アレルギー反応に対する抑制効果が高く、花粉などによる目や鼻の不快感を軽減します。 どんなふうに飲む? 「べにふうき」は、もともと紅茶用の品種なので和紅茶としても販売されていますが、紅茶にすると酸化酵素の働きで、メチル化カテキンが消失しまうので、アレルギー症状の対策として飲む場合は緑茶を選ぶ必要があります。また、メチル化カテキンの成分は葉の部分から抽出されるので、茎茶では効果がありません。 飲み方のポイント 1. ティースプーン1杯(2-3g)を高温のお湯で淹れる 最も効果の高い飲み方は、2-3gの茶葉を5分程度煮出すのがよいですが、苦みが強くなるため、高温で30秒程度浸出するのが一般的です。 2. 1日2~3回、継続して飲む 花粉症対策には継続的に飲むことが大切。症状が出る1.5か月前から飲むと効果が期待できます。 ■飲みにくいと感じる時は 渋みや苦みが強いため飲みにくいと感じることがあります。飲みやすくする方法をいくつか紹介します。 1....

Vol. 4 日本茶の淹れ方 煎茶編(動画)

1:沸騰させたお湯を湯のみに注ぐ。(各120ml程度)2:煎茶を急須に入れる。(1人分につきティースプーン1杯が目安)3:湯のみのお湯を急須に注ぐ。(70-80℃に冷ます)4:60-90秒待ってから、静かに湯のみに注ぐ。5:湯のみに少しずつ順番に注ぐと、お茶の濃さや量をちょうどよく注ぎ分けられます。6:急須を振らず、優しく最後の一滴まで注ぐことがポイントです。 丁寧に淹れたお茶で豊かな時間をお楽しみください。

Vol. 4 日本茶の淹れ方 煎茶編(動画)

1:沸騰させたお湯を湯のみに注ぐ。(各120ml程度)2:煎茶を急須に入れる。(1人分につきティースプーン1杯が目安)3:湯のみのお湯を急須に注ぐ。(70-80℃に冷ます)4:60-90秒待ってから、静かに湯のみに注ぐ。5:湯のみに少しずつ順番に注ぐと、お茶の濃さや量をちょうどよく注ぎ分けられます。6:急須を振らず、優しく最後の一滴まで注ぐことがポイントです。 丁寧に淹れたお茶で豊かな時間をお楽しみください。

Vol. 3 日本茶の種類 奥深い一杯の世界

私たちが普段飲んでいる日本茶。その種類は実にさまざまです。茶葉はすべて**同じ「チャノキ」**から作られますが、栽培方法や製造工程の工夫によって、香りも味わいもまったく違った表情を見せてくれます。今日は、日本茶の代表的な種類を整理してみましょう。 日本茶の基本は「蒸製緑茶」 日本茶には大きく分けて不発酵茶(緑茶)・半発酵茶(ウーロン茶)・発酵茶(紅茶)の3種類があります。緑茶には蒸して作る「蒸性緑茶」と「釜炒り緑茶」がありますが、日本茶の基本は煎茶を代表とする、蒸し性の緑茶です。摘み取った茶葉をすぐに蒸して酸化を止めることにより、鮮やかな緑色と爽やかな香りが保たれます。 蒸製緑茶の種類 煎茶(せんちゃ) 最も一般的な日本茶で、生産量の約7割を占めます。茶葉を蒸す時間によって、浅蒸し、中蒸し、深蒸し煎茶に分けられ、色味や味わいが大きく異なります。浅蒸しはにごりのない美しい色でさらりとした飲み口に、深蒸しは生葉の蒸し時間を2倍~3倍長くすることで渋味が抑えられ、色も味わいも濃厚になります。 玉露(ぎょくろ) 玉露の特長は、覆下栽培と呼ばれる独特かつ丁寧な栽培による濃厚なうま味と甘みです。 一番茶の新芽が育ちはじめる20日間程度、茶園を藁や黒い幕で覆い、日光を遮断することで、うま味成分であるテアニンを蓄えます。「お茶の王様」と呼ばれる高級茶で、とろりと濃厚な口当たりのほか、海苔を思わせる「覆い香(おおいか)」が特徴です。 かぶせ茶 一番茶の茶摘み前に7日程、茶樹を布などで覆って栽培した生葉(なまは)を使い、煎茶と同じ工程で製造。ぬるめのお湯で時間をかけて淹れれば玉露のような上品な味に、熱めのお湯で淹れれば渋味の残る煎茶のような味わいを愉しめます。 抹茶(まっちゃ) 玉露と同じ覆い下栽培の碾茶と呼ばれる茶葉を揉まずに乾かし、石臼で挽いたもの。茶道のように、茶筅でたてて飲む抹茶は、渋味の中に上品な旨みが広がる味わいが特徴です。日本茶の栄養素を丸ごと摂取でき、ラテやスイーツなどにも広く活躍しています。 香ばしさを楽しむお茶 ほうじ茶 煎茶や番茶を強火で褐色になるまで炒って作ります。焙煎することで生まれる香ばしい香りとあっさりした味わいで、カフェインも少なめ。刺激が少ないので、夜の飲用や子どもにも安心。 玄米茶 煎茶や番茶に炒った玄米を加えたお茶。香ばしいお米の風味が食事後にもぴったりです。番茶と組み合わせるのが主流ですが、煎茶とブレンドしたものや、抹茶入りのものなどもあり、ブレンド次第で味わいが変わります。 地域色豊かなバリエーション 番茶 晩夏以降に摘んだ大きな葉を使ったお茶で、あっさりとした味わい。関西を中心に日常茶として親しまれています。 深蒸し茶 蒸し時間を長くして仕上げることで、渋みがやわらぎ、濃厚でまろやかな味わいに。静岡や掛川が有名です。 茎茶(棒茶) 茎の部分を使ったお茶で、甘みと爽やかな香りが特徴。加賀棒茶など、地域ブランドとしても知られます。 蒸製緑茶以外の日本茶 釜炒り茶 九州を中心に作られるお茶で、蒸さずに釜で炒って酸化を止めるのが特徴。中国茶の技法にルーツがあり、独特の香ばしい「釜香(かまか)」が魅力です。 日本産ウーロン茶 近年、鹿児島や静岡などで作られ始めた半発酵茶。中国や台湾のウーロン茶に比べて軽やかで、緑茶に近い柔らかな風味を持ちます。...

Vol. 3 日本茶の種類 奥深い一杯の世界

私たちが普段飲んでいる日本茶。その種類は実にさまざまです。茶葉はすべて**同じ「チャノキ」**から作られますが、栽培方法や製造工程の工夫によって、香りも味わいもまったく違った表情を見せてくれます。今日は、日本茶の代表的な種類を整理してみましょう。 日本茶の基本は「蒸製緑茶」 日本茶には大きく分けて不発酵茶(緑茶)・半発酵茶(ウーロン茶)・発酵茶(紅茶)の3種類があります。緑茶には蒸して作る「蒸性緑茶」と「釜炒り緑茶」がありますが、日本茶の基本は煎茶を代表とする、蒸し性の緑茶です。摘み取った茶葉をすぐに蒸して酸化を止めることにより、鮮やかな緑色と爽やかな香りが保たれます。 蒸製緑茶の種類 煎茶(せんちゃ) 最も一般的な日本茶で、生産量の約7割を占めます。茶葉を蒸す時間によって、浅蒸し、中蒸し、深蒸し煎茶に分けられ、色味や味わいが大きく異なります。浅蒸しはにごりのない美しい色でさらりとした飲み口に、深蒸しは生葉の蒸し時間を2倍~3倍長くすることで渋味が抑えられ、色も味わいも濃厚になります。 玉露(ぎょくろ) 玉露の特長は、覆下栽培と呼ばれる独特かつ丁寧な栽培による濃厚なうま味と甘みです。 一番茶の新芽が育ちはじめる20日間程度、茶園を藁や黒い幕で覆い、日光を遮断することで、うま味成分であるテアニンを蓄えます。「お茶の王様」と呼ばれる高級茶で、とろりと濃厚な口当たりのほか、海苔を思わせる「覆い香(おおいか)」が特徴です。 かぶせ茶 一番茶の茶摘み前に7日程、茶樹を布などで覆って栽培した生葉(なまは)を使い、煎茶と同じ工程で製造。ぬるめのお湯で時間をかけて淹れれば玉露のような上品な味に、熱めのお湯で淹れれば渋味の残る煎茶のような味わいを愉しめます。 抹茶(まっちゃ) 玉露と同じ覆い下栽培の碾茶と呼ばれる茶葉を揉まずに乾かし、石臼で挽いたもの。茶道のように、茶筅でたてて飲む抹茶は、渋味の中に上品な旨みが広がる味わいが特徴です。日本茶の栄養素を丸ごと摂取でき、ラテやスイーツなどにも広く活躍しています。 香ばしさを楽しむお茶 ほうじ茶 煎茶や番茶を強火で褐色になるまで炒って作ります。焙煎することで生まれる香ばしい香りとあっさりした味わいで、カフェインも少なめ。刺激が少ないので、夜の飲用や子どもにも安心。 玄米茶 煎茶や番茶に炒った玄米を加えたお茶。香ばしいお米の風味が食事後にもぴったりです。番茶と組み合わせるのが主流ですが、煎茶とブレンドしたものや、抹茶入りのものなどもあり、ブレンド次第で味わいが変わります。 地域色豊かなバリエーション 番茶 晩夏以降に摘んだ大きな葉を使ったお茶で、あっさりとした味わい。関西を中心に日常茶として親しまれています。 深蒸し茶 蒸し時間を長くして仕上げることで、渋みがやわらぎ、濃厚でまろやかな味わいに。静岡や掛川が有名です。 茎茶(棒茶) 茎の部分を使ったお茶で、甘みと爽やかな香りが特徴。加賀棒茶など、地域ブランドとしても知られます。 蒸製緑茶以外の日本茶 釜炒り茶 九州を中心に作られるお茶で、蒸さずに釜で炒って酸化を止めるのが特徴。中国茶の技法にルーツがあり、独特の香ばしい「釜香(かまか)」が魅力です。 日本産ウーロン茶 近年、鹿児島や静岡などで作られ始めた半発酵茶。中国や台湾のウーロン茶に比べて軽やかで、緑茶に近い柔らかな風味を持ちます。...

Vol. 2 日本茶はどのようにしてできる? 畑から湯呑みまで―蒸し製緑茶の工程

私たちが日常のひとときに手にする一杯の日本茶。その爽やかな香りや澄んだ味わいは、実は長い時間と丁寧な手仕事の積み重ねから生まれています。ここでは、日本茶の主流である「蒸し製緑茶」が、畑から湯呑みに届くまでの流れを辿ってみましょう。 茶畑での栽培 日本茶の原料である茶の木は、ツバキ科の常緑樹「チャノキ」です。全国各地で育てられていますが、特に鹿児島、静岡、京都などが有名な産地です。茶畑は刈り揃えられた低い緑のじゅうたんのように広がり、四季を通じて手入れが欠かせません。肥料や土の状態を整え、害虫や病気を防ぎながら、新芽が春にすくすく伸びるよう見守ります。 新茶の季節と収穫 お茶づくりのクライマックスは、やはり春の収穫です。4月下旬から5月にかけて芽吹く一番茶は、とくに香り高く、滋味に富みます。摘み取るのは、柔らかい新芽とその下の若い葉。昔は手摘みが主流でしたが、今では機械摘みも一般的です。それでも「一芯二葉」といって、芽と若葉を選んで摘むことで、茶葉の質が決まってきます。 蒸すという日本独自の技術 摘んだばかりの葉は、そのままではすぐに酸化してしまい、紅茶や烏龍茶のように色や風味が変化してしまいます。そこで日本茶では、収穫後すぐに「蒸す」という工程を行います。高温の蒸気で20秒ほど加熱することで酸化を止め、鮮やかな緑色と清涼感ある香りを閉じ込めるのです。この「蒸し」が、日本茶の最大の特徴といえるでしょう。 揉みと乾燥 蒸された葉はまだ水分を多く含んでいるため、そのままでは保存できません。そこで行われるのが「揉み」と「乾燥」です。茶葉をやさしく揉みほぐすことで細長い形に整え、同時に内部の水分を均一に抜いていきます。さらに熱風で乾燥させることで、香りが立ち、保存性も高まります。この一連の流れを経てできるものを「荒茶(あらちゃ)」と呼びます。 仕上げと選別 荒茶はまだ仕上げ前の段階。ここから茎や粉を取り除き、葉の大きさを揃え、焙煎(ほいり)を加えて香りを引き立てます。こうしてようやく、私たちが店頭で目にする「仕上げ茶」として完成するのです。仕上げの度合いによっても味わいは変わり、火香(ひか)と呼ばれる香ばしさが強調されたお茶は、どこかほっとする風味を持ちます。 湯呑みに届くまで 完成した茶葉は袋詰めされ、流通を経て、私たちのもとへやってきます。淹れる人の手によって湯加減や抽出時間が調整され、一杯のお茶となるとき、茶畑での春風や職人の手仕事が、その湯気の中に息づいているのです。 一見すると当たり前の存在に思える日本茶ですが、その裏には自然との対話、科学的な工夫、そして人の技が凝縮されています。茶葉が湯呑みに注がれるまでの道のりを想像しながら味わえば、日常のお茶の時間が少し特別なものに感じられるかもしれません。

Vol. 2 日本茶はどのようにしてできる? 畑から湯呑みまで―蒸し製緑茶の工程

私たちが日常のひとときに手にする一杯の日本茶。その爽やかな香りや澄んだ味わいは、実は長い時間と丁寧な手仕事の積み重ねから生まれています。ここでは、日本茶の主流である「蒸し製緑茶」が、畑から湯呑みに届くまでの流れを辿ってみましょう。 茶畑での栽培 日本茶の原料である茶の木は、ツバキ科の常緑樹「チャノキ」です。全国各地で育てられていますが、特に鹿児島、静岡、京都などが有名な産地です。茶畑は刈り揃えられた低い緑のじゅうたんのように広がり、四季を通じて手入れが欠かせません。肥料や土の状態を整え、害虫や病気を防ぎながら、新芽が春にすくすく伸びるよう見守ります。 新茶の季節と収穫 お茶づくりのクライマックスは、やはり春の収穫です。4月下旬から5月にかけて芽吹く一番茶は、とくに香り高く、滋味に富みます。摘み取るのは、柔らかい新芽とその下の若い葉。昔は手摘みが主流でしたが、今では機械摘みも一般的です。それでも「一芯二葉」といって、芽と若葉を選んで摘むことで、茶葉の質が決まってきます。 蒸すという日本独自の技術 摘んだばかりの葉は、そのままではすぐに酸化してしまい、紅茶や烏龍茶のように色や風味が変化してしまいます。そこで日本茶では、収穫後すぐに「蒸す」という工程を行います。高温の蒸気で20秒ほど加熱することで酸化を止め、鮮やかな緑色と清涼感ある香りを閉じ込めるのです。この「蒸し」が、日本茶の最大の特徴といえるでしょう。 揉みと乾燥 蒸された葉はまだ水分を多く含んでいるため、そのままでは保存できません。そこで行われるのが「揉み」と「乾燥」です。茶葉をやさしく揉みほぐすことで細長い形に整え、同時に内部の水分を均一に抜いていきます。さらに熱風で乾燥させることで、香りが立ち、保存性も高まります。この一連の流れを経てできるものを「荒茶(あらちゃ)」と呼びます。 仕上げと選別 荒茶はまだ仕上げ前の段階。ここから茎や粉を取り除き、葉の大きさを揃え、焙煎(ほいり)を加えて香りを引き立てます。こうしてようやく、私たちが店頭で目にする「仕上げ茶」として完成するのです。仕上げの度合いによっても味わいは変わり、火香(ひか)と呼ばれる香ばしさが強調されたお茶は、どこかほっとする風味を持ちます。 湯呑みに届くまで 完成した茶葉は袋詰めされ、流通を経て、私たちのもとへやってきます。淹れる人の手によって湯加減や抽出時間が調整され、一杯のお茶となるとき、茶畑での春風や職人の手仕事が、その湯気の中に息づいているのです。 一見すると当たり前の存在に思える日本茶ですが、その裏には自然との対話、科学的な工夫、そして人の技が凝縮されています。茶葉が湯呑みに注がれるまでの道のりを想像しながら味わえば、日常のお茶の時間が少し特別なものに感じられるかもしれません。

Vol. 1 そもそも、日本茶って何だ?

日本に住んでいる人にとって、日本茶はあたりまえの存在ですね。改めて、「日本茶とはどういうものですか?」と聞かれると、意外と答えられないものです。 「日本茶」とは、日本で作られているお茶全般のことをいいます。そして、日本茶と言えば「緑茶」と呼ばれる種類が一般的です。日本の緑茶は、茶葉を蒸して乾かす「蒸製法」という方法で作られており、発酵を止めたお茶(不発酵茶)を指しています。これによって鮮やかな緑色を保ち、飲んだ時に独特の香りやうま味を楽しめます。他国のお茶とは少し違う、日本独特の製法と味わいが、日本茶を特別なものにしています。 そして、日本茶のもとになる「チャの木」についても少し触れておきましょう。チャの木はつばき科の常緑樹で、学名はCamellia sinensis(カメリア・シネンシス)といいます。寒い地域から温暖な場所まで、世界中で育てられる植物です。この木の葉を収穫して加工することで、緑茶はもとより、焙じ茶、抹茶、さらには紅茶やウーロン茶などができあがります。チャの木は、どの葉を選び、どう加工するかによって、さまざまなお茶の種類が生まれるのです。ちょっとした発見ですよね。 日本における茶の普及は、平安時代(8~12世紀)頃に始まります。遣唐使が中国から茶の種子や製法を持ち帰り、京都や鎌倉で栽培が進みました。 室町時代になると、臨済宗の僧侶たちの指導のもと、茶会や茶の湯の文化が確立されていきます。千利休(1522-1591)はその代表的な人物であり、茶の湯の精神を体系化し、「わび茶」を確立しました。 江戸時代に入ると、静岡などの地方で茶の栽培が盛んになり、庶民の間にも広く普及しました。さらに、茶の種類や飲み方も多様化し、煎茶、抹茶、玄米茶など、多くの種類が生まれ、日本の食文化に密接に結びつきました。 現代においても、日本茶は単なる飲み物にとどまらず、茶道や文化の一部として、日本人の精神性や美意識とも密接に関連付けられています。

Vol. 1 そもそも、日本茶って何だ?

日本に住んでいる人にとって、日本茶はあたりまえの存在ですね。改めて、「日本茶とはどういうものですか?」と聞かれると、意外と答えられないものです。 「日本茶」とは、日本で作られているお茶全般のことをいいます。そして、日本茶と言えば「緑茶」と呼ばれる種類が一般的です。日本の緑茶は、茶葉を蒸して乾かす「蒸製法」という方法で作られており、発酵を止めたお茶(不発酵茶)を指しています。これによって鮮やかな緑色を保ち、飲んだ時に独特の香りやうま味を楽しめます。他国のお茶とは少し違う、日本独特の製法と味わいが、日本茶を特別なものにしています。 そして、日本茶のもとになる「チャの木」についても少し触れておきましょう。チャの木はつばき科の常緑樹で、学名はCamellia sinensis(カメリア・シネンシス)といいます。寒い地域から温暖な場所まで、世界中で育てられる植物です。この木の葉を収穫して加工することで、緑茶はもとより、焙じ茶、抹茶、さらには紅茶やウーロン茶などができあがります。チャの木は、どの葉を選び、どう加工するかによって、さまざまなお茶の種類が生まれるのです。ちょっとした発見ですよね。 日本における茶の普及は、平安時代(8~12世紀)頃に始まります。遣唐使が中国から茶の種子や製法を持ち帰り、京都や鎌倉で栽培が進みました。 室町時代になると、臨済宗の僧侶たちの指導のもと、茶会や茶の湯の文化が確立されていきます。千利休(1522-1591)はその代表的な人物であり、茶の湯の精神を体系化し、「わび茶」を確立しました。 江戸時代に入ると、静岡などの地方で茶の栽培が盛んになり、庶民の間にも広く普及しました。さらに、茶の種類や飲み方も多様化し、煎茶、抹茶、玄米茶など、多くの種類が生まれ、日本の食文化に密接に結びつきました。 現代においても、日本茶は単なる飲み物にとどまらず、茶道や文化の一部として、日本人の精神性や美意識とも密接に関連付けられています。